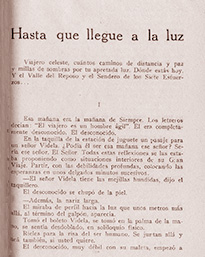

Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.

En este punto, el suceso fue inesperado pero presentido. Alguien hacía ruido con los tacos un momento antes, cuando la puerta se abrió y atravesando de un carro a otro, como una línea vaga de sueño, un hombre penetró en el carro y se detuvo dos segundos mirando al techo, con los brazos extendidos hacia el equilibrio. Era delgado y pequeño. Los ojos muy brillantes y cínico. Inició un salto y señaló con el dedo una mosca.

Él tembló. ¿Qué tenía que ver ese hombre en su destino? El hombre lo contempló.

―Soy Videla ―dijo, de pie sobre una pequeña plataforma extraña, en el extremo del pequeño carro, empezando a hablar en un raro tono grandilocuente―. Yo entono el epinicio de la mañana, yo viajo desde la infancia y conozco la lengua de los caminos. Ver.

Y señalaba con un dedo sucio las rosadas landas de lo perdido.

―Conozco el sugestivo sentido de esta subida, seré vuestro «director de orquesta» y la distribuiré en el espacio del verbo como una danza. Y en el cuerpo…

La mujer se echó más aún hacia atrás y tembló en los azules tendones de su cuello.

―Soy Videla…

Nuestro primer viajero desconocido percibía perfectamente cómo el niño rubio sostenía, en las rodillas del soldado, una pierna con la otra para poder dormir. Vagas sensaciones. El soldado quería hablar. El incansable hombre no dejaba de hacer ruido:

―Hay en la vida dos o tres palabras que el ser que las pronuncie perderá los dientes. Todos esos hombres que veis sin dientes por los caminos han pronunciado… Son…

La vieja se levantó. El hombre le cedió la plataforma.

―Yo no sé hablar ―el rictus amargo de su boca se le cayó al suelo―. ¡Oh! Pufanti, oh, Pufanti, negro espíritu y señor de las alturas… Pufanti pena en los rincones de las fajas de piedra, en los farellones donde hay riquezas y en la noche se oye su voz ronca y mala. La Lola vino un día, señor Videla, y se enamoró de mi hija morena; porque esa mala yegua se enamora de las mujeres y les succiona la flor. Véala usted ahí, cabizbaja, las lágrimas ruedan por sus mejillas.

―Madre ―dijo la niña riendo.

La mujer cogió su rictus y retornó a su asiento. De tal modo que cuando llegaron a una estación no había nadie sobre la plataforma.

Él constató todo lo que había subido. Su pulso se aceleraba. Afuera había vendedoras y frutas tardías. Quiso descender y solo asomó el cuerpo por la ventanilla, todo marchaba sin prisa, unos perros ladraban con una entonación lenta y luego reposaban mordiendo unas brevas moradas y secas, perdidos en algún ensueño propio. Los cerros estaban a dos metros del cielo, era milagroso ver cómo sostenían diminutas piedras de acero en sus paredes verticales. El sol, en el centro del cielo azul y puro, se serenaba sin afanes terrestres.

Estaba tan agotado de luz, de subida, de alma, que se recostó a morir en el incómodo asiento. ¿Para qué tanta belleza no soñada? Ahora ya a esta altura y a este absurdo, era inevitable ese otro señor Videla. Lo esperaban los cuatro pasajeros y los dos agregados, como a algo imprescindible, que, después de todo, no se hacía de rogar.

Apareció de un portazo y de un salto se subió a la plataforma.

―Oh, perol de las distancias…

―Qué es eso, Dios mío ―protestó la mujer.

En el carro del lado se escuchaba un sordo murmullo, como de un mar incompleto.

El soldado compró una bebida gaseosa para el niño. Y dijo:

―La cancelo después, usted me conoce.

Entonces el hombrecillo lo señaló.

―A usted, sí, a usted le toca…

El soldado se levantó. Subió a la plataforma.

―Pero esto es jazz ―dijo la mujer.

―El problema de la vivienda obrera ―empezó el soldado― y, por otro lado, de la colonización de la tierra… No puedo ―continuó; afirmándose el último diente.

Dos álamos cuchicheaban, azotados por un viento que bajaba rodando.

Y de este momento, hasta el final del viaje, aquel singular individuo ya no abandonó su púlpito; paso a paso, dificultosamente, metro a metro, palmo a palmo, fue comentando las subidas y los maravillosos recodos de la montaña. Engañó completamente el natural estado de ánimo, el auténtico sentido, produjo en los viajeros un sopor silencioso. Hasta que la vieja dijo:

―Cállate, lo cierto es que nuestra nieve ha sido pateada y no crece. La verdad es que los canutos y los gringos «magnetizan» a los cristianos y los convierten en potros. Son brujos.

Pero el hombre fue diciendo:

―Esa montaña cruje a pesar de su fiereza. El hombre es más fuerte que la noche. Yo he aplicado el oído a ese cerro, como quien ausculta a un enfermo, y hoy sé que lleva agua por dentro, dulce agua clara para la sed de los cielos y de los días, que introducen los labios por sus resquicios y sus heridas, agua clara de hierro y de hoja, tierna orina de Pufanti, fresca orina de brujas, agua para la sed del álamo y del pino, agua para la sed de todos ustedes.

―Ay, el sol ―se quejó la mujer.

―Si las mujeres apretaran los pechos contra los costados de la montaña, se llenarían de valiosas úlceras.

La mujer se quejó más ronco.

―¡Llegamos!

El tren exprimió sus últimas fuerzas, corrió, para arribar sangrando.

―Cuando lleguemos se verá un cerro…

El cerro apareció.

―Allá, arriba, están los graves… Ese cerro es la avanzada de ese pueblo.

Entonces los aires se llenaron de toses, que parecían descender, con un ruido seco y apasionado, desde el mismo cerro.

―El cerro ese morirá. Ya apenas respira, tiene el pecho destrozado, tose roncamente y su fiebre destruye y quebraja la región. Todos creen que un día descenderá a morir a la ciudad.

Las toses atormentaban el aire. El cerro enfermo, trágico, tosía hasta desgarrarse el pecho. Y, más allá, se oía el acompañamiento lejano del coro profundo de los hombres de aquel pueblo. Entonces él sintió con precisión ese estado de delirio, de sueño maravillado, que ya no le abandonaría más. Y esa sensación de estar viviendo, o solo contemplando, la vida de algo serio, muy serio y apasionado. Como si la vida, concentrando el sufrimiento y su situación de fantasía, se preparara para algo que la salvara…

La mujer blanca y flaca ―por grados de ascensión crecían sus ojeras―, al solo contacto con la presencia del viento de las alturas y el tormento de las montañas, hurgó en su maletín, aplicó un pañuelo a su boca y empezó a toser con frenesí, con excitación, hasta ponerse transparente, llena de lágrimas. Cuando el tren se detuvo, no pudo más, abrió sus piernas y levantándose por último en el paroxismo de su excitación solitaria y vacía, llamó: