Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.

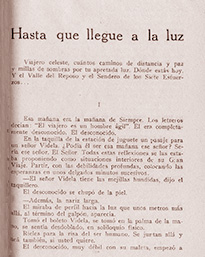

Aun los ojos del baqueano contemplan con ingenua curiosidad algunas mañanas los senderos trosegados. Es que anoche la Lola caminó llorando y llamando con una caliente voz plañidera. ―Algún espíritu malo estuvo jugando a la baraja con los senderos―.

Desde que nuestro desconocido señor se alejó del pueblo, empezó nuevamente a escuchar el coro de toses que poco a poco ascendía hasta hacerse endiablado y presente en todo lugar. Vio a la montaña extender los brazos por el espacio, agarrarse a los ríos y toser hasta vomitar negros jirones de pecho. Percibía su fiebre extendiéndose como un mar subterráneo, quebrajando las superficies, con dolor.

Mientras él estuvo en el pueblo había dejado de oír todo esto, como el ruido del agua junto a una cascada.

Ahora.

El quillay, el maqui, la ñipa, derrotados en sus violentos olores, en sus emanaciones, por la vacía presencia de los cielos. Es en las noches cuando la Montaña danza su violenta orgía de olores. El hombre pierde el control de sus actividades y las venas se desmayan placer.

Un estero y otra hilera de álamos raquíticos. El señor subía a pie. Los pasos le repercutían en el centro del estómago, la tierra lo tiraba hacia su superficie. Se resistía. La gravitación. La resistencia. La fuerza de gravedad. La terrible presencia de la tierra. Las manchas verdes de los cerros, como pelos, como felpas.

Habría de llegar a ese cajón ―llegar―, donde se cumplirían los siete esfuerzos. En este momento todo estaba cerrado por las montañas como adentro de una pieza. El silencio. La soledad. Cuatro montañas: cuatro murallas. Abajo un hilo de agua, que corría en un silencio de sueño. Aquí, el agua. Muy cerca.

Dio tres pasos más hacia la luz. Hacia la luz. Sus propios pasos le iban matando el corazón.

Una pierna adelante, la otra atrás. Un brazo dando vueltas en el vacío. La palidez mortal, cayéndose al suelo por los pies, como una mancha de leche con dedos y uñas. El brazo se agitaba para conseguir la defensa.

La Tierra, la Tierra, con su fuerza inmensa de atracción. Las horizontales fajas de plata de los cerros. Las fajas. Los farellones con sus cumbres chatas y mordidas. ¡La Tierra!

Y esta pieza de cuatro paredes, con su bello verde, con sus diminutas piedras esporádicas, sujetándose como en un delirio vertical, con su hilo de agua lenta como un sueño.

Una pierna atrás, otra adelante, los dos brazos extendidos.

―¿Quién eres?

―¿No me conoces? Pues yo te conozco. Soy la fugitiva.

―Ah, tú, la asesina, la que mató al hombre de la bata… Tú también…

El desconocido se desplomó. Ella, destrozada, casi desnuda, se hincó.

―Mira.

Pasó sus manos negras por sus muslos, acariciándolos hasta su sexo.

―Mira: cansadas y ardientes. ¡Renace!

El antiguo señor Videla extendió la cabeza hacia atrás para morir.

―Te falta un solo trabajo, camarada, te llevaré afirmado en mi hombro.

Su desconocido corazón tendió dos alas hacia el espacio.

―¿No me adivinaste tú a mí? Yo huía. Mi vida incompleta ha sido un sueño. En mi cuerpo, desde niña, descubrí las posibilidades regocijantes de la salud. Pero la vida se encarga de hacernos penar entre cadáveres. Las posibilidades violentas de la alegría natural. Curvar mi cuerpo desnudo sobre un prado o un catre y alegrarme, sin deseo aun, de la forma maliciosa del sexo masculino. Saber morder. Poder curvarme, sin vergüenza hasta mis propios dedos. Yo huía y él me encontraba, montando mulas caprichosas. Un día, en mi carrera estuve a punto de lograr el séptimo esfuerzo, donde él no me habría podido alcanzar. Huía. Porque aquello que debe dar la vida, daba la muerte… mis labios, mis piernas, mis brazos eran su muerte…

Qué suave es morir conociendo el contacto físico, más aún, humano, de una mano de mujer, que no puede ayudar ―y que después de todo ayuda―, sobre la frente.

―Ayúdame, pon tu mano en mi frente, como si fuera un niño.

―Sí. Mas, por lo otro, camarada, solo podemos hacer un juego de posta, yo llevaré tu nombre solamente; no puedo ayudarte, porque yo misma necesito ayuda.

Entonces desde la cumbre de una de las altas murallas se produjo un rodado, que descendía con ruido de avalancha.

―Son nuestros nombres ―dijo ella levantando la cabeza hacia las cumbres―, nuestros nombres que bajan desde la Montaña. Porque nuestro esfuerzo nos ha dado derecho a un nombre.

La avalancha se detuvo a sus propias plantas. Dos nombres quedaron tendidos a sus pies.

Él extendió una mano.

―¿A ver?

Ella los cogió.

―¡Aníbal!

―¡Ana!

La Tierra, la Tierra profunda, la Fiebre. Se sumergía por los pies. Qué fuerte tiraba hacia el centro. Se sumían las caderas, los hombros, la frente, la respiración…

Aníbal murió. Ana cerró sus ojos. Sobre sus párpados cayó el cuarto pétalo de la Flor de una Hora de Luz.

Ana siguió girando por las paredes verticales y frías, ascendiendo hacia el sol duro y blanco.

Ana había sido niña. Ana había creído amar. Nuestra Ana.

Subía, subía hacia las cumbres. Desde un comienzo ha sido la principal heroína de este cuento. Arriba, en la cumbre, había una bandera y un hombre.

Era el hombre moreno que había hablado en el comedor, con tanta pasión, de la Flor de una Hora de Luz. El verdadero asesino. El culpable de todo.

―Ven ―le dijo, golpeándose el pecho―, aquí, para ti, está el valle del Reposo y la Flor de una Hora de Luz.