Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.

Toma un matamoscas y golpea sobre el muro, para fingir indiferencia en esa noche de pesadilla.

Alguien golpea al lado, también con matamoscas.

Apenas asomó el sol se levantó. Salió al jardín.

Entonces por un sendero se acercó el hombre de la bata.

Tenía voz de pito.

―Yo era, señor. Yo mismo.

―Me ha hecho usted sufrir.

―Yo, con mi bata, yo mismo. Tenía miedo de usted y quería saber qué hacía.

―¿Con qué derecho?

El hombre bajó la cabeza. Miró la hierba verde. Acarició las hortensias que crecían celestes.

―Yo voy a morir. Mi mujer se ha escapado anoche, mientras yo miraba por el vidrio.

Sonó la campana del desayuno. La voz femenina gritó la merienda.

―El desayuuuuno…

En la mesa, el hombre de la bata permaneció solo. Contemplando con mirada vaga de animal el cerro en la luz alegre de la mañana.

Qué absurdo todo ahora.

Luego el desconocido vino a almorzar.

La mesa del hombre de la bata estaba vacía.

Se fue a su pieza por el comedor. Abrió. Debajo del catre había una mujer. La levantó de los hombros. La remeció. Quedó con los rosados hombros desnudos.

―Suélteme, yo no quiero acostarme con usted.

―¿Quién te dice eso… ? ¿Qué hacías?

―Comía varillas.

―¿Cuáles?

―Cuando el cuerpo de un hombre duerme caen unas varillas debajo de la cama, que son tiesas. Si una las come, anda derecha y puede vivir así largos años, pues la muerte se produce porque el cuerpo se va doblando hacia la tierra.

La muchacha se soltó y huyó.

Las horas empezaron a pasar, hasta que llegó esa última noche.

Nuestro desconocido bajó al comedor. Tomó asiento. Estaba solo. Todos sus compañeros de viaje habían desaparecido.

El hombre de la bata entró con su mujer de la mano. Empezaron a servirle la comida. El hombre solo comía. Le servían platos en cantidades fantásticas. Ella, la mujer, casi desnuda, permanecía con la cara entre las manos, como orando.

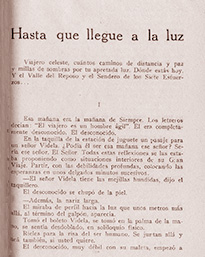

Entonces se abrió la puerta y entró un hombre alto y moreno, que en medio del comedor, empezó a hablar con una palabra apasionada de la Flor de una Hora de Luz.

Dijo que su suave existencia vivía en las solas cumbres de las montañas, que su camino era difícil y valiente, que solo la lograban la disciplina y la redención, que era un diminuto dios terrible, que ponía azules a los hombres, de fuerza y de vida. Que era la Vida. Que estaba en la cima de nuestra montaña y de la propia vida de cada cual. Que era el valle del Reposo, al que se llegaba por el sendero de los Siete Esfuerzos, o el camino de los Siete Trabajos.

La mujer temblaba en su carne sorda y familiar.

Esa noche fue nuestro desconocido el que miró a la pieza del lado, porque sintió el ruido de la sangre. Luego la vio correr por debajo del muro, atravesar, como dios, con su consistencia resbalosa, puertas y murallas.

Miró.

Ahí, en el suelo, rodeado de su sangre enferma, el hombre de la bata. Muerto. Asesinado por su mujer, que cayó de una lámpara.

Y ella, ahí, debajo de la luz eléctrica, con el rostro erguido, maravilloso, de perfil, hacia la luz, recibiéndola en la cara, en los ojos, bebiéndosela.

Al amanecer, recostado, tuvo su último Gran Sueño.

El monte enorme y soberbio, en una grabación de luz, el monte de alas, rodeado de alas por todas partes, como en una ascensión profundamente varonil.

III

El desconocido se calzaba sus últimos zapatos. Luego estiró su mano blanca y partió.

Partió.

El terreno ascendía hacia la luz.

El cielo claro, siempre azul y seco, que amanecía en un alba imposible de detener. El amanecer empezaba en un punto inubicable y se extendía sin volumen, sin consistencia, con una salud ―o con una alegría― intrínseca.

La realidad más diminuta, pero no más grandiosa ni más real, de los cerros se constituía. El espino, el cactus de la planicie, la maleza, el verde trepador.

Abajo, locales roturados, irrigados por un agua fina, deliciosa; hacia las alturas, campos leñeros. Es curioso, pero en la ascensión la vista no puede trepar independiente del cuerpo total, marcha junto al individuo, no avanza mucho más allá por su sola cuenta. Apenas si en la mente se sabe que a la vuelta de esa gran altura inmediata se extienden las majadas, donde las dulces ovejas en las noches de tempestad crían raíces en el suelo de sus finas patitas y no pueden ser abatidas por el todopoderoso viento de las alturas. Ahí, como raras plantas, crecen morenas muchachas descalcificadas; pero con una piedra en el centro del pecho, con los senos duros como piedras y que no poseen ni el concepto de las llanuras. Las viejas mujeres, que no lavan sus cuerpos, porque su carne arrugada se moja por una limpia corriente interna, que tienen fuertes manos cariñosas, mueren y transmiten su sabiduría hereditaria de «secretos de la naturaleza». Agua de durazno, agua del burro, agua de coca, bosta de caballo. Y la sabiduría empírica, del centro de la tierra, sana al hombre de sus penosos males.

Cuando se ha pasado el primer monte y la vista se pierde en las anfractuosidades de la tierra, entonces la mente flaquea, pierde por siempre su pasado registro. Todo es igual. Nace la seguridad de perderse. Y desde adentro del pecho remece un grito destemplado y largo y una exultante alegría, imposible de detener, vieja como las rocas y las lavas estratificadas, nos abate el alma hasta morir. Porque se sabe que en cada caverna se encontrará un amigo.