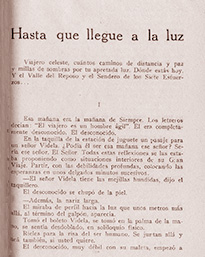

Su colaboración como cuentista en la Antología del verdadero cuento en Chile.

―Venga.

El militar soltó al niño, que cayó a los rieles, y corrió a estrecharla.

―Gracias ―dijo ella, en una hebra de voz―, me ha salvado usted de caer sola, sin ayuda, en el vacío de esta… puna.

Nuestro desconocido cogió fatigosamente su maleta y se bajó.

II

Tierra serena en su mal, con sus superficies fatigadas de fiebre interior, con sus montañas duras, blancas en las horas, picadas de incansable yerba, de tantos espinos, de quiscos, y, allá arriba, un estero, bordeado de álamos distintos, no en ese diálogo tranquilo y corriente de sus hojas, escuálidos, desarreglados, como duros ancianos o perros de esa tierra, por el viento incansable de las alturas. Tierra café, tierra oscura, tierra profunda, como todo lo que tiende a redimirse.

Nuestro desconocido apenas podía con su maleta. El aire delgado y seco lo tenía sonámbulo. El sol estaba arriba, justo sobre su cabeza, resbalándose. Aunque no era esto precisamente. El sol se caía en tanta claridad y delgadez del cielo y estaba próximo, amarillo, balanceándose.

Balanceándose.

―¿Dónde? ―preguntó.

La gente caminaba sin prisa. Los hombres arrugados y morenos iban lentamente, mirando las alturas o con el rostro y los hombros caídos por un invisible peso. Hay tanto que subir. Para ellos la vida se reducía a subir. En este pueblo se narra la historia de «los mineros humanos». Un grupo de estudiantes que aprovisionados de barrenas constituyeron una especie de club o de asociación oculta. La mayoría de ellos habían sido estudiantes de medicina. Salían por las noches, cogían a uno de aquellos hombres morenos y arrugados y lo golpeaban con las barrenas y los picos, porque creían encontrar en sus cuerpos la escondida veta de una mina.

Pufanti es el espíritu de las riquezas, pena en los altos cerros de piedra, donde se oyen inexplicables tiros de dinamita. Pufanti es negro. Cuando el cuerpo de un hombre lleva riquezas, cuando su sangre es una escondida veta de oro o de plata, Pufanti se apodera de su alma, y aquel hombre en medio de los hombres es un cuerpo en pena; en el fondo de su pecho se oirán inexplicables tiros de dinamita y su cuerpo mismo se transformará en una bala.

Estiró su mano blanca y golpeó sobre la puerta. Abrieron. Pero la mujer vestida de negro ya estaba corriendo por el corredor de piedra. Así que no percibió a quién había abierto.

Empezó a caminar por el corredor estrecho. Y, de pronto, a su lado, apareció el señor Videla y los acompañantes del carro, todos llevando sus maletas, en un apresurado y solemne ruido de pasos. Aquel individuo flaco y pequeño que decía ser Videla, saltaba como ardilla, metía la cabeza dentro de los cuartos, se asomaba, saludaba, hacía guiños y hablaba incansablemente, como siempre.

―Yo soy el traductor de todo esto, el tra-duc-tor, el intérprete de cada uno.

Nuestro señor se detuvo un momento. Respiraba fatigosamente.

―Aquí. ¿A ver aquí?

Videla metió la cabeza por una puerta.

―¡Ah!, este hombre de esta pieza vive dentro de un violín, es músico. Desciende hace cinco años la escala musical, no puede llegar a su fin, aunque se arranca los más terribles bemoles cada primavera. Tose. ¡Ah!, aquí… La mujer del romadizo crónico. Ella sola, por sus propias fuerzas, mantiene los pantanos y los criaderos de batracios de la región.

Videla metió la cabeza en un nuevo cuarto y saludó. Su rostro adquirió una expresión de seriedad, tal vez un poco cómica.

Empezó a oírse en alguna parte un ruido de aguas lentas o de plegarias y cada cierto tiempo, intercalándose, un sollozo entrecortado. Nuestro desconocido se preguntaba si no estaría soñando.

Pero Videla empujó la puerta y mostró.

Un hombre con una bata roja, cuyo rostro trataba de sonreír, se adelantó un paso dentro del cuarto.

Este es el hombre al cual se le escapa la mujer.

El hombre de la bata, de un portazo, cerró. Videla dio un salto.

―¡Eh!, señor mío, ¿es que acaso no soy vuestro traductor?

El corredor se extendía hasta un farolito endeble. Sobre una puerta estaba colocada una tarjeta que decía:

Señor Videla

Pero fue nuestro desconocido el que la abrió, el que entró y cerró por dentro con llave.

Miró su reloj. Eran las dos y cuarto. Sin echar una mirada a la habitación se desplomó sobre el lecho y se durmió sin un sueño, pesadamente, inundándose de sudor y de dolor.

Una campana colgada de un árbol sonaba. Talán, talán. Entre las vueltas y revueltas sobre el lecho, haciendo esfuerzos por despertar, se le aparecía un pueblo de infancia y una ciudad de campanas. Abrió los ojos. Estaba deshecho. La campana sonaba. De pronto, con espanto escuchó una voz femenina que se elevaba en un agudo canto largo.

―El téeeeeee… el téeeee…

«Hora de once», pensó. El grito salía del fondo de la barriga de una mujer, de las entrañas.